《影響力:讓人乖乖聽話的說服術》讀書筆記:當我們被巧妙說服的那些時刻

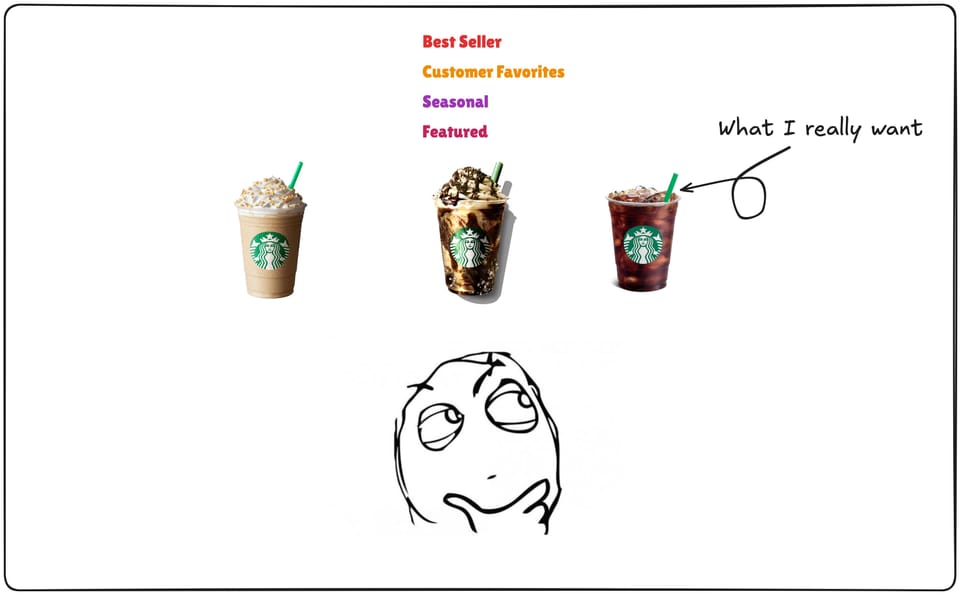

你是否曾經在飲料店櫃檯前,因為不知道要點什麼,就無意識地點了標註「最受歡迎」的飲料?你並不孤單,這就是「社會證明原則」在日常生活中的悄悄運作。

《影響力:讓人乖乖聽話的說服術》揭示了影響我們決策的心理機制,閱讀這本書的過程中,我不斷驚訝於自己多麼頻繁地落入這些影響力陷阱。以下是我的心得與反思,希望能幫助你在日常生活中更有意識地做出選擇。

一、社會證明原則:我們都是從眾的羊群

生活中的社會證明:

逛百貨公司時,我注意到自己總是被「Best Seller」專區吸引。明明已經在網路上找好喜歡的款式,卻在「本季最熱賣款式」的標示前駐足。我們都傾向相信:如果大多數人都這麼做,那一定是對的。

社會證明的效果最佳情境:

- 當我不確定該怎麼做時(像是第一次去一家餐廳不知道點什麼好)

- 當我看到與自己相似的人的選擇時(同年齡層的人都在用的APP,我也想試試)

- 當情況緊急或複雜時(疫情期間看到大家都戴口罩,自己也立刻跟進)

書中實例:

- 標示最受歡迎的商品會立即提升銷量,因為很多人無法作出決定時會直接選最受歡迎的

- 寄送停車繳費單時,只要提到「多數人都會在兩週內繳清停車費」,付款率能大幅提升至130%

- 罐頭笑聲會讓觀眾覺得節目更好笑,即使內容本身並無變化

如疫情嚴峻、戴口罩能保護自己不染疫、戴口罩能保護他人不染疫等,但是真正讓民眾把口罩戴上的原因是:看到別人戴口罩。

我的反思:回想起來,我有多少購物決定是基於「熱銷排行榜」而非自己的真正需求?這提醒我下次購物前先列出自己的需求清單,再參考大眾評價。

商業應用:網頁總是會有一個區塊(Testimonials)顯示各種 social proof,儘管沒有任何證據顯示是真實的,我們還是傾向相信這項評論。

二、一致性與承諾原則:我們是自己承諾的奴隸

親身體驗:最近因為進行雷射手術,自己也知道需要定時休息眼睛,但總是在認真時無法自拔。我安裝了 Time Out,設定每使用電腦三十分鐘就必須休息五分鐘。令我驚訝的是,即使工作正忙,當休息提醒跳出時,我發現自己很難按下「略過」按鈕。那個小小的設定彷彿成了一種承諾——我對自己、對眼睛健康的承諾。更有趣的是,這個數位承諾的約束力比我過去無數次對自己說「要記得休息」強大得多。我親身體會到,一旦設定了具體的承諾(即使只是對著一個軟體),就會產生一種難以違背的內在壓力。

承諾的魔力:

- 一旦設定明確的承諾,即使只是對著軟體或自己,也會產生強大的約束力

- 具體的時間承諾(「三十分鐘後」)比模糊的意願(「要記得休息」)更有效

- 外部化的承諾(如軟體提醒)比純粹的心理承諾更能觸發一致性心理機制

書中實例:

- 在註冊會員時,網頁開發者刻意將第一頁的欄位減少,讓會員在第一頁填完後會繼續填完

- 我自己很喜歡這個例子,因為已經開始填寫了表單,就算後面有再多頁也會想要繼續填完。

這種從小請求下手,最終要人答應更大之相關請求的手法,叫作「得寸進尺法」。

- 白紙黑字有神奇的力量,讓人更難違背承諾

- 拋低球手法

在招募第一組學生時,我們第一時間就告知他們,讀書會在早上七點鐘就開始,結果只有24%的人願意參加。接著,我們招募第二組學生時拋出了一個低球。我們先問學生想不想參加有關思考過程的讀書會,等到他們回應之後(56%給了正面回應),我們才提到讀書會是早晨七點開始,讓他們有機會改變心意。沒有人改變心意。不只如此,他們信守要參與的承諾,95%接到低球的學生,確實如期在早上七點時出現參加讀書會。

我的警惕:現在我明白了為什麼許多服務會先讓你填表、按「同意」,再逐步引導你完成註冊。下次遇到「只需填寫基本資料」的誘惑時,我會更加謹慎,思考這個小承諾可能引導我走向何處。同時,我也學會了如何利用這個原則來幫助自己——設定具體、外部化的承諾,讓好習慣更容易堅持。

(你也可以嘗試設定類似的小承諾:如使用計時軟體、在日曆上標記特定時間,或向朋友公開宣布目標,你很可能會發現遵守這些承諾比單純的「自我要求」容易得多。)

三、互惠原則:出國送禮與專櫃小禮物的心理陷阱

親身體驗:收到朋友、同事從國外帶來的禮物時,當自己從國外回來時總是壓力很大,因為回禮的壓力大到會在出國遊玩時左思右想,該如何才能回應別人的好意?結果最後就算自己不喜歡一些當地的伴手禮,還是會勉強帶一些回去。

除此之外,這也讓我想起在台北某百貨公司的經歷——一位專櫃小姐熱情地遞給我一個「免費」的保養品樣品,說「這是我們最新產品,送給您試用」。結果我被禮貌地「留下」聽了半小時的產品介紹,最後儘管沒有購買任何產品,但還是留下了電子信箱。兩個場景雖然不同,卻都觸發了同一種「欠人情」的感覺。

互惠的雙面性:

- 在國際交流中,互惠是尊重的象徵;在商業環境中,卻常被用作銷售技巧

- 那個小小的保養品樣品創造了一種微妙的義務感,讓我難以直接離開

- 同樣地,朋友的禮物也讓我感到必須回贈更好的禮物

書中實例:

- 互惠原則是指當別人給你一點甜頭時(無論多小),你會不自覺地也想對他好一點

- 幫別人一個大忙時,不要說「舉手之勞啦」而是說「我相信你也會為我這麼做的」,才能充分利用互惠原則

- 可靠權威不求個人利益的樣子才是真正帶來利益的原因

我的應對策略:回禮是因為禮貌並且我真正與對方有交流,不需要擁有太大的壓力。而面對百貨公司的「免費」小禮物時,我學會了禮貌地拒絕。關鍵是認識到:在商業環境中,沒有真正「免費」的禮物,而在文化交流中,適度的互惠才是健康的。

四、稀缺原則:從訂房限時優惠到海外限定球鞋

親身體驗:前幾個月在 Booking 瀏覽東京飯店時,網頁上不斷閃現「只剩1間房!」「15人正在查看此房型」「限時折扣倒數12小時」的提示。原本只是隨意瀏覽,還未打算作出決定的我,竟然在壓力下立即預訂了一間超出預算的房間。

在東京經過 New Balance 專賣店,看到一雙「新年限定版」球鞋,店員熱情地告訴我:「這是所有尺寸最後一雙!」這在我腦袋種下了一顆種子,儘管在日本沒有適合的尺寸,回到台灣還是趕快跑去直營店買了一模一樣的款式(還比較貴)。

稀缺的全球誘惑:

- 旅遊訂房網站精通稀缺原則的運用:「只剩3間」「9人正在查看」

- 「限定版」「當地獨家」的標籤在國外購物時特別有吸引力

- 我很常會去購買當地限定的款式,如: HUF Osaka,Converse Tokyo 等等

- 陌生環境加劇了我們的決策壓力,讓稀缺效應更為強大

書中實例:

- 有瑕疵的物件(稀少性)有時候是價值最高的

- 充足的存貨拆成一個一個出貨是很聰明的做法

- 如果告訴客戶倉庫只剩一組電器,最後通常都會成功

- 小男孩會選擇放在夠高隔板後的玩具,而非輕鬆拿到的玩具

- 心理抗拒讓我們更想要一個東西,甚至開始為它找理由

我的旅行防禦策略:對於訂房網站的「緊急」提示,我學會查看多個平台比較真實供應情況。設定「24小時冷靜期」——特別是對於標價超過1000元的「限定」商品。出國前先設定購物預算,並提醒自己:「限定版」不等於「適合我」。

五、好感原則:被讚美的甜蜜陷阱

難忘經歷:去年報名健身房的體驗課,教練不斷稱讚我「動作協調性比大多數初學者好」、「不愧是有在跳舞的人」。每次訓練後,他都會認真地說:「你進步速度真的很快,有沒有考慮參加健身比賽?」,讓我莫名其妙對自己充滿信心。原本只打算上幾堂入門課修正動作,結果又在教練業績壓力下多續了八堂課。直到如今,我才意識到這是標準的銷售話術。也才發現自己的天賦根本沒有想像中的好。但那些精心設計的讚美已經成功地讓我掏出了錢包裡的錢。

好感的來源:

- 相似性:與我們有共同點的人更容易獲得我們的好感

- 讚美:即使是明顯的奉承,我們仍會覺得愉悅

- 接觸與合作:經常見面或一起完成任務的人會增加好感

書中實例:

- 好感原則 = 相似性 + 讚美

- 兩個人越相像,他們覺得彼此很可愛且決定要見面的可能性就越高

- 儘管是電腦對我們的讚美,我們還是會相信並且對自己的該行為感到驕傲

- 人們總是喜歡熟悉的東西,就像鏡中的自己

- 大家比較會答應喜歡的人的要求

我的警覺策略:當收到過度讚美時,我會問自己:「這個讚美是基於客觀事實,還是為了讓我感覺良好?」在做重要決定前,我會尋求多方意見,特別是那些不會從我的決定中獲利的人。我設定了「讚美冷靜期」——收到熱情讚美後,至少等24小時再做任何財務決定。

六、權威原則:Influencer 與 Google 地圖的評分陷阱

生活觀察:在搜尋國外的餐廳時,總是會在網路上看到類似的文章:在地人推薦!去東京必吃的十大美食。但這些文章通常推薦的都不怎麼樣,反而價錢昂貴並且沒有特色。

除此之外,Google 地圖的評分在台灣也變成很濫用的商業手法,我家附近的居酒屋明明就超級難吃,卻有 4.7 分的高分評價,很明顯就是評分送餐點的標註手法刷上來的。

數位權威的雙重陷阱:

- 專家推薦:旅遊KOL的「必吃清單」往往受到商業合作影響

- 演算法偏見:Google地圖優先顯示高評分和熱門地點

- 洗評分文化:商家積極鼓勵好評並抑制負評,扭曲真實體驗

書中實例:

- 聽到一個專家、甚至是好幾個專家的建議時,會更加信任

- 牆壁若掛滿了一堆專業證照、證書等等,大家會覺得他比較有能力、甚至比較仁慈、友善

- 體格可以營造地位的假象

- 少許的負面評論比近乎完美的評價更有可信度

我的策略:優先閱讀負面或者1 - 3星評價——負面評價通常比較傳遞真實評價,正面評價反而常常特別簡略。尋找具體細節的描述,忽略籠統的讚美。建議可以在仔細觀察餐廳外國人評論(通常會非常詳細)或者負面評論後再決定是否前往

七、我從《影響力》中學到的人生智慧

心理學的自動駕駛裝置

讀《影響力》讓我恍然大悟——原來我們的日常決策中埋藏著這麼多無形的心理機制。在意識到這六大原則前,我就像是在暗室中摸索,不明白為何總是做出某些選擇。特別是稀缺原則和社會證明對我影響最深——從衝動購買「限量版」商品,以及對稱讚我的教練產生「好感」,導致多購買堂課。

最驚人的是,這些影響力原則運作得如此自然,以至於我們很少質疑它們的存在。正如西奧迪尼所言,這些是「心理學的自動駕駛裝置」——在我們意識到之前就已經接管了方向盤。知己知彼,現在當我面對決策時,我能更清晰地辨識出哪些原則正在運作,並問自己:「這真的是我想要的,還是我被巧妙地引導了?」這種覺察力,或許是對抗無意識影響的最強武器。

平衡理性與情感

西奧迪尼提到的系統一(情感)和系統二(理性)讓我明白,好的決策需要兩者平衡。現在做重要決定時,我會先問自己:「這是情感驅動的反應,還是經過理性思考的結論?」

善用影響力,但保持誠信

作為一名創作者,我學會了如何更有效地表達,但同時也堅持不操縱讀者、用戶。影響力是把雙刃劍,關鍵在於如何負責任地使用它。

理論的局限與思考

閱讀《影響力》時,我也發現這些原則並非放諸四海皆準。例如,在高度個人化的決策中(如選擇職業),社會證明原則可能導致不適合自己的選擇。同時,文化差異也會影響這些原則的應用——我注意到在強調集體主義的亞洲文化中,社會證明的效果似乎比西方更強,而在重視個人表達的文化中,一致性原則可能有不同表現。

此外,隨著數位時代的發展,這些原則也在演變。例如,網路上的「社會證明」(如點讚數)已經變得容易操縱,使其可信度降低。這提醒我們需要不斷更新對這些心理機制的理解,而不是將它們視為永恆不變的真理。

結語:成為自己決策的主人

《影響力》不僅讓我認知到自己如何被說服,也讓我在生活中反思,該如何才能說服別人?現在當我站在飲料店前猶豫不決時,我能意識到「最受歡迎」標籤背後的心理機制,然後問自己:「我真正想喝的是什麼?我又能在哪個地方應用這項技巧?」

這或許是這本書最大的禮物——讓我們能夠看穿那些影響力技巧,重新掌握自己的選擇權。在充滿精心設計的說服訊息的世界裡,這種覺察力比任何時候都更加珍貴。

你有哪些被巧妙說服的經驗?歡迎在留言區分享你的故事,一起探討這些影響力原則如何在我們的生活中運作。

本文提到的僅為皮毛與個人摘要,歡迎各位親自去詳讀《影響力:讓人乖乖聽話的說服術》!

附註:最有用的影響力原則前六名

研究人員作出結論:「我們分析裡出現的最大贏家,全都有行為心理學的基礎知識。」本書讀者很幸運,我們到目前為止談到的影響力原則,都出現在此,榮登最有用特性前六名:

匱乏:強調庫存很少的商品

社會證明:描述最熱門、最流行的商品

急迫:限時,利用倒數計時器

讓步:提供折扣,留住訪客

權威/專業:告知來客還有哪些產品可選擇

好感:包含歡迎訊息

Member discussion