《高效原力》讀書筆記:當心態決定效率的那些時刻

必須先埋頭苦幹,才能獲得成功與幸福?你並不孤單,這種「先苦後甜」的思維模式深植於我們的文化中。然而,《高效原力:用愉悅心態激發生產力,做更多重要的事》徹底顛覆了這一觀念。

- 阿里・阿布達爾(Ali Abdaal)是一位英國生產力專家、YouTuber 和作家,生於1994年。他最初以醫學背景聞名,畢業於劍橋大學醫學院,並曾短暫擔任過 NHS(英國國民健保署)的醫生。然而,他選擇轉型成為全職內容創作者,專注於分享生產力、學習技巧與個人成長的洞見。他的 YouTube 頻道擁有超過600萬訂閱者,以深入淺出的風格獲得廣泛認可。

- 我也曾短暫試用過 ali 開發的 app Voicepal,一款主打用語音記錄想法,打破寫作障礙者的 app,看起來底層是用 claude 3.5 sonnet 的 streamObject 產生一個個 follow up 引發深層思考的模式。

愉悅心態:生產力的隱藏引擎

成功不會讓你感覺愉悅,但感覺愉悅會為你帶來成功。

這句話可以說是這本書最核心的概念,顛覆了我們長期以來對成功和幸福的理解順序:努力工作 → 取得成功 → 享受幸福。回頭細想,我最有生產力的時期往往不是最埋頭苦幹的時候,而是當我能夠開心並且沒有壓力努力學習的時候。

生活充滿了壓力,遊戲則讓生活充滿樂趣。

- 無論是選擇新的上班路線,還是嘗試不同的咖啡館,而非堅守例行做法——這些擁有更多冒險經歷的人都感到更加快樂、興奮與放鬆。結論是:冒險生活是解鎖正向情緒的關鍵。

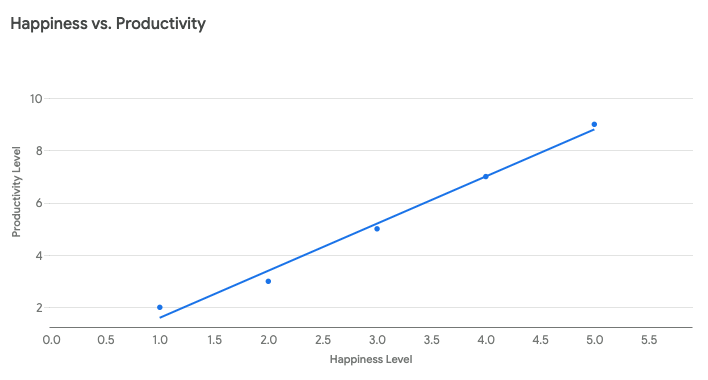

科學基礎

- 正向情緒能擴展我們的思維範圍,增強創造力

- 愉悅的心情會促進大腦分泌多巴胺,提高專注力和解決問題的能力

- 心情愉悅時,我們更容易建立社交連結,獲得支持和資源

我的反思:

- 遊戲化:將任何事情試作一項挑戰、遊戲,我們不是被逼迫著去完成某事,而是主動參與其中。

- 創造愉悅的環境:試圖將工作或任何環境製造成舒服、愉悅的場所,記住:我們是為了能更快達到成功,而非苦苦掙扎才能獲得成功。

自信與自我效能:從「扮演」開始

親身體驗:每次比任何排舞比賽,或是跳表演之前,我相信沒有一個人是不緊張的,包括我自己也是。我自己常使用的一個方法是:認知自己是緊張的,並且想像等等在舞台上不緊張的我的樣子。想像燈光的熱度照在自己身上,隨著腳步邁進,我也逐漸進入表演的心流狀態。

自信的培養方法

- 相信自己做得到,是確保自己真的做到的第一步

- 即使沒有自信,也可以先「扮演」有自信的樣子

- 替你找一個可以毫不費力做到這一點的分身。這個分身展現了你想擁有的特質,比如自信、勇敢、果決,甚或紀律。接下來,進入你的分身。找一個安靜的獨處空間,花點時間想像自己變成另一個「你」。想像自己採取他們的姿態、聲音和心態。

讓自己沉浸在成功的替代經驗中:如果他們辦得到,你也可以

當你目睹或聽到別人在某項任務中的表現,而你也即將面對這項任務,看過別人的例子將會增強你的信心。

這是一種任何人都可以利用的工具。找到那些和你經歷同樣挑戰的人,並與他們共度時光,或想辦法聽聽他們的故事。讓自己沉浸在成功的替代經驗,你就能在腦中寫下一個強大的故事:如果他們辦得到,你也可以。

這是我深受啟發的一個概念,我們總是會懷疑東懷疑西,覺得自己沒辦法達成某項任務、成就。但其實只要有做過調查,就能夠發現其實很多成功的人,背景跟我們類似,並且也經常失敗。

其他實例:

- 我發現,當我閱讀書籍、收聽播客或觀看影片,了解別人如何在我想要加強的領域獲致成功時,我的自信心會顯著增強。

我的應用策略:我開始有意識地收集「成功故事」,又更甚者,收集「成功背後的失敗」。特別是那些與我背景相似的人的故事。同時,我也嘗試將自己的知識、失敗經歷分享給他人,這不僅幫助了他們,也極大地增強了我自己的信心和理解。

重要的不只是我們的能力,而是我們對自身能力的感受。

掌握自主權:重新定義工作方式

我們需要擁有對事物的掌控權,這就是我們討厭被老闆和父母管教的原因。我們需要享有掌控權,所以我們小時候喜歡裝飾自己的房間,成年後則喜歡設計家居。而當我們對生活的掌控權被剝奪,像是被關進監獄或被我們不喜歡的工作所束縛,將會對我們的身心造成災難性的後果。

自主權的三個層面

- 做什麼的自主權(選擇任務)

- 如何做的自主權(選擇方法)

- 何時做的自主權(選擇時間)

我的應用策略:我們都曾經被指派要作出某個繁瑣且乏味的報告等等,何不將之視為一種挑戰?使用新的 AI 工具如:Gamma 去產出簡報、Napkin AI 去產出視覺化圖表,進而創造出美輪美奐的報告。同時,我們也能藉此機會建立一個流程,讓未來的簡報製作能夠快速迭代。

這種掌握自主權的方式不僅讓我們向自己發出挑戰,也能與遊戲化思維產生連結。當我們主動選擇如何完成任務時,一致性的心理效應會讓我們更加願意投入並完成這項工作,使其不再只是被動地服從指令,而是轉變為一次自我提升的機會。

書中實例:

- 每當你覺得自己必須做某件事時,請再想一想,你的選擇是如何把你引領至這一刻的?有沒有辦法把「必須」變成「選擇」?

- 你的工作在你的掌控之中,你的生活掌握在你的手中,而關於你的未來由你自己決定。這種力量不是我們施加給別人的,而是我們自己感受到的,是一種讓我們想在屋頂上大喊「我能辦到!」的能量。

善意與連結:創造良性循環

親身經歷:去年比台大盃的時候,因為大部分人已經出社會工作,下班後還要拖著疲憊的身心花時間跑過來練舞其實壓力很大。時不時幫忙帶一杯飲料(無預期的我認為效果最好),有人生日時幫忙準備個小蛋糕其實就讓整體氣氛好非常多,我也同時在高壓環境下保持了積極的心態。

善意的雙重效益

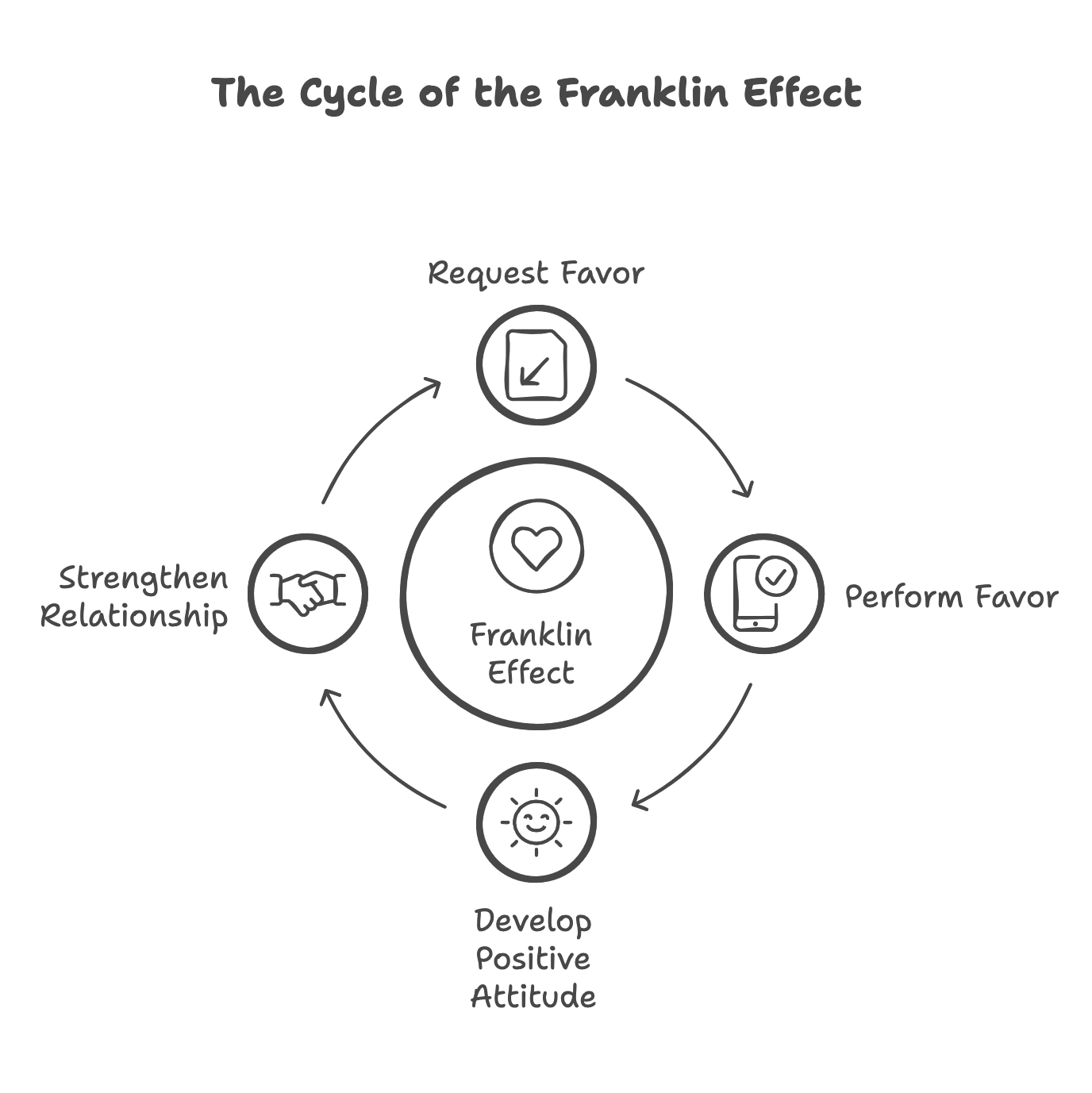

「富蘭克林效應」(Benjamin Franklin Effect)。它表明當我們向他人求助時,會讓對方對我們產生好感。這是將助人的愉悅效應反轉運用的結果:我們可以請求他人協助,而這也會讓他們感覺良好。

- 對他人的善意能提升自己的多巴胺和腦內啡水平

- 善意行為能建立更強的社交連結,為未來的合作奠定基礎

- 在壓力環境中,善意是維持團隊凝聚力的關鍵

書中實例:

- 人們比你想的更渴望幫助他人

如何回應別人的好消息?

就你記憶所及,告訴分享好消息的人,你如何主動見證了他開花結果的過程。也許你看到了他為了面試而付出的努力,或是他為資格考試準備了幾週,以及他們多麼希望有這樣的結果。

我的連結策略:如果我有機會與朋友、同事相處,時不時會準備個小點心、咖啡等等,分享我最近習得的有用資源。這些小舉動不僅讓我感覺良好,也顯著改善了我的人際關係和效率。這當然也可以跟好感原則做連結,讓你在任何方面都能取得優勢。

目標設定與執行:從終點開始規劃

生活觀察:過去我總是從「要做什麼」開始規劃,詳細列出了一堆計劃、待辦清單等等。結果常常迷失在瑣碎的任務中,看不到目標的終點。《高效原力》教會我一個全新的思維方式:「開始計劃時,先思考想要抵達的最終狀態,不要本能地沉迷於完成一個個具體任務。」

逆向規劃的優勢

- 從終點思考能幫助我們區分重要與緊急

- 預先想像可能的障礙,能提前準備解決方案

- 明確的終點願景能增強執行的動力

指揮官意圖:靈活調整策略,仍然朝著最終目標前進

指揮官意圖包含三個關鍵元素:

- 目的 → 為什麼我們要執行這個任務

- 關鍵任務 → 必須完成什麼

- 期望結果 → 任務成功的樣子

與傳統命令的區別:

傳統命令方式 | 指揮官意圖方式 |

|---|---|

詳細規定每一步驟 | 明確說明目標和期望結果 |

強調「如何做」 | 強調「為什麼做」和「做成什麼樣」 |

限制執行者的創意和適應性 | 鼓勵執行者根據情況調整方法 |

需要持續監督和指導 | 授權團隊自主決策 |

適合簡單、可預測的環境 | 適合複雜、變化快速的環境 |

我的應用策略:現在開始任何新專案前,我都會先問自己「一年或者一個月後,我希望達到什麼狀態?」,然後再倒推所需的步驟。這讓我明白最重要的任務以及之前躊躇的決策有多麼不必要,大大減少了執行過程中的猶豫和拖延。

在團體任務中亦然,如果團隊都能理解最終達到的目的地,就不會花太多時間在瑣碎不重要的任務上。指揮官也不需要特地各自分配任務,訂定步驟,也鼓勵團隊正向的成長。

書中實例:

- 反覆問「為什麼」能提醒我們真正的重點是什麼,並讓我們專注於此。突然間,那些無關緊要的急迫任務就顯得不那麼重要了,而那個最重要的目的、最大的「為什麼」,自此變得清晰可見。

- 想像一下,現在是一週後,而你還沒有真的開始處理你打算完成的任務。那麼你尚未開始的三大原因是什麼?

- 「慶祝一年後的成就」。我最喜歡用這招來將夢想化為行動,它的概念很簡單,只需要想像一年之後,你正在和最好的朋友共進晚餐,慶祝自己在過去的一年裡,在自己看重的生活面向上取得了多大的進步。

能量管理:比時間管理更重要的技能

親身體驗:不論何時,總是會有人在網路上教授如何管理時間,各式各樣的時間管理法目不暇幾:時間塊管理法、艾森豪矩陣等等。然而,根本不可能找出所謂「完美」的時間管理法。《高效原力》讓我意識到,真正的關鍵是能量管理。

能量管理的關鍵:

- 識別自己的能量高峰和低谷時段

- 區分「耗能活動」和「充能活動」

- 建立能量投資組合,平衡夢想和當前投入

能量投資組合

你只需列出兩份清單。清單A包含你所有夢想、希望和雄心。這些都是你想做的事情,只是可能並非現在完成。清單B是你的主動投資清單。這些是你現在正主動投入精力的事項。而我說的現在,是指本週。

我的能量策略:

我建立了「真正充電」的活動清單——包括健身、閱讀小說、跳舞等,並在感到疲憊時有意識地選擇這些活動,而非默認滑手機。

同時,我將對我最重要的事情放在我最有能量的時段,早上是對我來說頭腦最清晰之時,因此需要創意和深度思考的任務安排在上午。鍛鍊同樣也是分在早上的區塊,避免接著一整天有任何預期外的情況打亂計劃。

書中實例:

- 我已經在社群媒體上花了五分鐘,還不如接下來的三個小時繼續這樣做。

- 今天少做一點,明天就能多做一點更重要的事情。

- 訂定時間區塊並不是要制定一個毫無彈性的時間表,壓得你喘不過氣;而是要提供一個結構,確保你有安排時間去做對你來說最重要的事。

聚光燈效應:其實根本沒有人在乎你在做什麼

當我們在做出任何重大決定時,總是會擔心別人怎麼看自己,會不會被別人瞧不起,會不會丟臉,導致不敢踏出那一步。

事實上,每個人最關心的是自己,以及自己的形象如何。他們不會花太多時間想著我們(或許根本沒有花時間)。這說明只要簡單地提醒自己,沒有人會在乎我們,就可以減少聚光燈效應。

我的反思:這個概念其實在書中描寫不多,但對我來說是很重要的概念。大家根本沒有這麼在乎你,不需要擔心這麼多。想做什麼就去做,想投什麼履歷就投什麼履歷,不要自戀地認為世界是繞著你旋轉的。

我從《高效原力》中學到的人生智慧

愉悅先於成功

讀《高效原力》讓我徹底顛覆了「先苦後甜」的傳統觀念。原來,愉悅的心態不是成功的獎勵,而是通往成功的催化劑。現在,我不再把工作和快樂視為對立面,而是積極尋找能在工作中創造愉悅的方式——選擇有趣的工作環境、將任務遊戲化、嘗試新的工作方法。這種轉變不僅提高了我的生產力,也大大改善了生活品質。

自信是可以培養的

自信並不是與生俱來的特質,可以通過「扮演」、「替代經驗」和「小勝利」逐步建立。現在當面對挑戰時,我不再等待自信出現才行動,而是通過行動來建立自信。

你可以專注於小小的失敗;或者,你也可以慶祝小小的勝利。

找回工作的掌控感

書中關於自主權的討論讓我重新思考了工作中的「控制」問題。即使在最嚴格的工作環境中,我們也能找到一些自主的空間——可能是工作方法、時間安排,甚至只是心態調整。這種思維轉變讓我從「被動執行者」變成了「主動設計者」,即使是做同樣的工作,感受也完全不同。

重新定義休息的意義

真正的休息不是「什麼都不做」,而是「做不同的事」——那些能真正為我們充電的活動。我開始區分「默認休息」(如無意識地滑手機)和「刻意休息」(如散步、跳舞、讀書、有意義的社交),並嘗試增加後者在生活中的比例。

從終點思考開始

「慶祝一年後的成就」這個思維工具徹底改變了我的規劃方式。通過先想像未來的成功,再倒推所需步驟,我能更清晰地看到什麼是真正重要的,什麼只是看似緊急但實際上可能偏離目標的干擾。

結語:成為自己效率的主人

《高效原力》不僅是一本關於提高生產力的書,更是一本關於如何在工作中找回愉悅和掌控感的指南。它提醒我們,真正的效率不是做更多事,而是做更重要的事;不是犧牲快樂換取成功,而是通過快樂達成成功。

這或許是這本書最大的禮物——讓我們能夠重新定義工作與生活的關係,從被效率驅動的奴隸,變成自己效率的主人。在這個總是催促我們「更快、更多」的世界裡,這種思維轉變比任何具體技巧都更加珍貴。

你有哪些重新找回工作愉悅感的經驗?歡迎在留言區分享你的故事,一起探討如何在提高效率的同時,保持心靈的愉悅和平衡。

本文提到的僅為皮毛與個人摘要,歡迎各位親自去詳讀《高效原力:用愉悅心態激發生產力,做更多重要的事》!

Member discussion